Rivista di cultura filosofica

2015

Home

Monografie

Culture Desk

Ateliers

Chi siamo

Info

|

|

Heidegger e il nazismo 2.0 | Kasparhauser XII

A cura di Marco Baldino

Heidegger: antisemitismo dell’altro inizio

di Guido Cavalli

18 novembre 2015

1.

Ma qui è il grande guaio: il solo grande pensatore del nostro tempo è Heidegger

Leo Strauss

La frase di Strauss [1], oltre che d’effetto, va intesa letteralmente: Heidegger è il filosofo che più di ogni altro ha pensato il “nostro tempo”. Il nostro tempo si colloca dopo la modernità, e questo dopo non è una circostanza ma ciò che lo determina. Il farsi unico del mondo e il farsi unico del tempo hanno aperto un margine accanto alle cose. Il lampo della materia che annichilisce nel cielo sopra Hiroshima o il bagliore dello schermo che ricomputa la totalità del reale, e la traduce on line — in linea, sulla linea del meridiano zero — ci sospingono su quel margine, come davanti ad un abisso. Siamo già oltre la storia? E oltre, saremo ancora nella “nostra storia”? Ci voltiamo indietro e l’esperienza del nostro esserci, lo spaesamento che ci coglie è la forma del nostro tempo. In tanti l’hanno descritta ma Heidegger, in largo anticipo sulla cronaca, l’ha colta in controluce al destino dell’essere, ovvero come evento che tocca e ricalca la piega storica dell’Essere occidentale. È la svolta di Heidegger. È il salto oltre la fenomenologia e oltre l’analitica esistenziale.

Heidegger giudicato astrattissimo teoreta, filosofo dell’indeterminato, sciamano dell’oscuro. Ma la svolta che imprime la direzione fondamentale del suo pensiero è un gesto compiutamente politico [2], è una decisione sulla storicità. Non c’è pagina di Heidegger, soprattutto dopo Essere e tempo, che non possa essere letta come incandescente manifesto — sulla civiltà della tecnica, sul valore dell’umano, sul destino della fusis, della natura, della vita. Il nostro esserci storico è tutto nel vincolo del già deciso della storia dell’essere, la finitezza dell’esserci è l’essere gettato nella storicità, che per chi scrive o legge negli anni ’20 significa, non astrattamente ma molto concretamente, gettati in fondo alle trincee di Verdun o nella dimensione inautentica della civiltà industriale — e ben presto, in Germania, nel dramma della recessione economica e del caos sociale. La storicità, come Heidegger la coglie al momento della svolta, ha la forma del vincolo, e l’erramento [3] a cui essa ci destina, ha il giogo della sconfitta. Ecco l’anti umanesimo di Heidegger: non un pensiero contro l’uomo, ma il pensiero dell’uomo sconfitto. Questo sentimento, questo stato d’animo risuona in ogni pagina di Heidegger ma è anche ciò suscita nel suo pensiero quel carisma che gli deve essere riconosciuto e ne “giustifica” borghesianamente l’opera: anche Heidegger, a suo modo, è un uomo in rivolta, in cerca di un’altra possibilità.

Bisogna domandare infatti: Heidegger accetta questa sconfitta? Certamente c’è un ineluttabile che impregna ogni sua parola, ogni pensiero. Tuttavia c’è anche una forza, una risolutezza, una determinazione. Che cosa vuole — agire — Heidegger con il suo pensiero? Vuole operare un discrimine tra ciò che è ancora possibile pensare, ciò che rimane da pensare, e ciò che invece è già deciso nella storia dell’essere. Vuole operare questo discrimine, perché dentro il già deciso della storia dell’essere c’è un destino di annichilamento che Heidegger non accetta quale ultima parola della storia. Ma un’altra possibilità ai suoi occhi si apre solo a chi sappia pensare fino in fondo la natura inaggirabile del vincolo della storia. Bisogna ritornare alla radice del vincolo, risalire fin dove essa affonda nel terreno del fondamento. Non si può cambiare strada, ma si può forse ritornare al bivio e cercare un altro inizio.

È impossibile capire la volontà che sospinge a questo ritorno e la tensione che sorregge tutto il pensiero di Heidegger sulla storia dell’essere senza la parola: salvezza. La questione della salvezza — che egli nomina apertamente, e quell’altra invece molto più nascosta: la speranza — è la chiave del pensiero heideggeriano sulla storia dell’essere. Questa parola però non si trova in fondo alla caverna di Platone, dove Heidegger si è spinto alla ricerca dell’altro inizio. Come ogni buon pellegrino, nel suo lungo ritorno Heidegger cerca di lasciare indietro ciò che appesantisce, di spogliarsi del superfluo, ma questa parola l’ha portata sempre con sé, e con lei tutto il mondo che a sua volta la parola porta con sé, e che forse Heidegger non avrebbe scelto quale compagno di viaggio. Questa parola è un debito, perché anche Heidegger vive “il suo tempo”. Il suo tempo è un tempo post cristiano. Potremmo accontentarci di dire post moderno se credessimo che la profanità del suo e nostro tempo sia l’esito di un qualsivoglia umanesimo, ma dobbiamo dire post cristiano perché questo è, negativamente, il tempo in cui Dio rimane oltre ogni speranza — non credibile, ovvero creduto solo oltre ogni speranza — e la natura del mondo desacralizzato, profanato ci investe come scandalo [4]. Il nostro è il tempo compiutamente cristianizzato, in cui tuttavia il vero regno di Dio non è venuto.

Salvezza è una parola biblica. Che cosa abbia incrinato — ellenizzato — il cosmo greco e lo abbia gettato nel rischio del farsi, dell’avverarsi, dell’avvenire è incomprensibile senza considerare l’inaugurarsi del tempo biblico dell’elezione, della promessa e del destino. Biblico è il tempo che esce dalla dimensione della necessità, e diviene storico, particolare, irripetibile, ma anche fallibile, drammatico, folle già prima di culminare nella follia della croce. Biblica è la storia come decisione. La storia come volontà. Traducendo negli elementi costitutivi la Quadratura heideggeriana, ora cambia l’equilibrio, non è lo spazio tra terra e cielo a ospitare il rapporto tra dèi e uomini [5], ma è la relazione tra quelli che si fa mondo, nella forma del vincolo e della promessa, della fedeltà e del tradimento, dell’attesa e della disillusione, della speranza e della disperazione. Il divino indifferente diviene Dio confidante. La storia diventa storia di questo patto, dei termini in cui Dio lo pone e in cui l’uomo accetta di esservi posto.

Ma appunto, pur rimanendo interamente preso entro la questione della salvezza, proprio la dimensione biblica della storia è ciò che Heidegger vuole ripensare, e vuole farlo senza nemmeno nominarla in quanto tale, ma considerandola un portato della questione metafisica. Ma qual è la relazione tra storia della metafisica e storia biblica? Il tentativo di Heidegger di restaurare l’orizzonte di senso di un mondo non biblico, e di considerare irrilevante se non perniciosa tutta la storia del patto biblico tra Dio e l’uomo per ripristinare l’equilibrio della Quadratura nella quale proprio e compiutamente la rivelazione biblica è revocata, questo è il luogo del pensiero, e non della biografia heideggeriana, a cui guardare per comprendere la radice del suo antisemitismo.

Con due osservazioni. La prima: non dare per scontato l’esito lineare di questo tentativo — sarà sufficiente ricordare quella tardiva e disperata invocazione, sfuggita ad Heidegger in circostanze inconsuete: “Ormai soltanto un Dio ci può salvare”. La seconda: prima di affrettarsi a chiudere la pratica Heidegger emettendo una scontata quanto riduttiva condanna morale, qui si pone una questione ebraica che non è un fatto della cultura ebraica solamente, ma già del suo rapporto problematico con la storia che essa ha inaugurato. L’innesco della questione ebraica, inevitabile eppure tardivo, infatti è già fuori, oltre la storia del popolo ebraico, avviene cioè in quel momento parziale dell’epoca biblica che chiamiamo cristianesimo. In tale questione, in maniera drammatica e massimamente contraddittoria il pensiero heideggeriano è immerso, ma non è isolato.

2.

E Dio disse ad Abramo: Non avere paura di niente, io ti proteggerò.

Grande sarà la tua ricompensa

Gen 15, 1

Così si inaugura la “nostra storia”, ma non è così che si conclude. La fine della nostra storia è il fallimento di questo patto. Tra le circostanze che la determinano bisogna considerare quella cristiana, che non è accidentale ma consustanziale, e tuttavia la conclusione è ancora questa:

[Dio] Ha promesso di salvarci dal nulla e il nulla non è mai stato più incombente di adesso. [6]

La storia della salvezza è sempre stata un equilibrio di domande e risposte. – Fino a quando? – Presto. Ma il tempo che lega le une alle altre deve essere commensurabile, mentre ormai è impossibile ignorare la sproporzione del passato. Il tempo trascorso dall’annuncio al suo mancato avveramento non è più comprensibile come tempo dell’attesa, ma nemmeno più credibile come tempo della prova. Se la sofferenza dei giusti e degli innocenti affrettasse la venuta del Messia, davvero Egli saprebbe ripagare la misura oramai accumulata?

Ho domandato un giorno allo scrittore americano Alfred Kazin se, a suo avviso, la morte di sei milioni di ebrei aveva un senso, e lui mi ha risposto: «Spero di no». [7]

La storia della salvezza ha assunto la forma negativa della contrazione, che dalla pienezza di una creazione buona e giusta è divenuta via via promessa per alcuni, poi per un popolo soltanto, e infine salvezza attraverso la morte atroce di un uomo solo — pegno di un futuro ormai ultraterreno, ormai allegorico e infine inevitabilmente vuoto. La salvezza è divenuta eccezione [8].

Cruciale è stato il passaggio cristiano, il pathos con cui ha voluto affrettare e verificare senza condizioni, senza cautele tutti i termini della promessa. È un Dio vivente? Che viva. Che vinca la morte. Che venga il suo Regno. Il cristianesimo, lo hanno già detto in tanti [9], è stata la condensazione della dimensione biblica nella dimensione esistenziale, nell’esistenza dell’uomo [10], di un uomo. È stato il momento, comprensibile solo dall’orizzonte compiutamente ebraico della storia ma che accade già al limite di quell’orizzonte, infrangendolo [11], in cui è stato detto: se tutto si deve compiere, che tutto si compia adesso, fino all’estremo — adesso tutto è compiuto. Queste parole hanno inaugurato un nuovo tempo, il tempo apocalittico, e ci hanno trascinato nella vertigine della possibilità. È il kairos cristiano, ancora una volta crasi dei termini del patto biblico, che ora si condensa in un lungo presente, in un epoche.

In ogni epoca sono inscritti un inizio e una fine, infatti quando qualcosa si rende possibile, ciò che accade è inedito, ma nello stesso tempo è anche già accaduto una volta per sempre. La possibilità è irrevocabile rispetto al futuro, ma irreversibile rispetto al passato. Da una parte, non è più data la sua negazione assoluta, non è più dato tornare a un paesaggio in cui non esista almeno la possibilità ciò che ora è divenuto possibile, ma d’altra parte, divenuto impossibile il mondo precedente, la possibilità stessa diviene irripetibile, compiuta una volta per sempre. Inizia allora, necessariamente, l’allontanamento dal momento in cui la possibilità segnava uno scarto, una differenza — differenza in cui è contenuto tutto il significato di ciò che si è reso possibile, che dunque ora si allontana, si offusca. In questo allontanamento cresce lo spazio del fraintendimento, del tradimento e della corruzione della possibilità [12].

Infatti è impossibile essere rinnovati una seconda volta. [13]

Da allora lo scorrere del tempo si fa esodo, ed ogni cosa si fa storia di quell’esodo. Tutto il passato diviene per la prima volta già accaduto e non più ripetibile, ma nulla di diverso nel futuro potrà ancora accadere fino alla fine della storia, termine imprescindibile d’attesa, speranza, e poi disperazione e infine disillusione. Il cristianesimo ha dato l’ultima parola alla storia, ci ha promesso che il futuro avvererebbe ogni cosa, ma la storia non è stata di parola, ed è iniziato il tempo della falsificazione. Nulla più dell’ateismo, del velamento della salvezza, è il nostro destino cristiano, è la condizione post cristiana del nostro tempo. La fine della fede è un sentimento autenticamente cristiano. È il tempo dello svuotamento della salvezza, della salvezza spinta oltre ogni speranza. In questo senso il cristianesimo è un tentativo di riparare al fallimento del progetto della creazione inscrivendo la sconfitta nel progetto stesso. La nostra storia — cristiana — è la lenta e graduale comprensione della storia come non salvezza, come iniquità [14]. La secolarizzazione è il farsi storia della croce, dove il tempo dei tre giorni, sospeso, trattenuto [15], dura ancora. E ora sembra disvelarsi la più vera e la più dura forma della salvezza che ci era stata annunciata e noi avevamo tragicamente frainteso.

Dio parla una volta sola

Due volte noi ascoltiamo. [16]

La prima volta — ed era il secolo cristiano — abbiamo creduto che le sue parole e i suoi gesti avrebbero compito tutto, ora comprendiamo che non sarà così. Ci soffermiamo e smarriti, increduli torniamo ad ascoltare:

Non pensate che la Legge sia abolita! [17]

Sospinti al margine del tempo cristiano, esito che il cristianesimo stesso ha indicato e compiuto, ci ritroviamo ancora in quel deserto biblico in cui il cristianesimo venne preparato e annunciato. Allora, se il nostro è un tempo post cristiano, tuttavia è ancora un tempo biblico, un tempo ebraico. Siamo ancora quel popolo, e siamo ancora in esilio. Comprendiamo adesso e compiutamente in che termini ci riguardi la questione ebraica della storia, ovvero quale forma l’ebraismo abbia dato alla storia come apertura dilaniata e irrisolta, avventura nomade di un “piccolo resto” di uomini, salvato a brandelli dalla gola del leone. In quale misura l’ebraismo sia la nostra storia, come storia di una salvezza amara e incomprensibile, come storia di una non salvezza. Storia che nella disperazione — speranza oltre ogni speranza — si fa esodo. Nell’epoca della non salvezza, ebrei – crocifissi nella storia [18] — e cristiani — nomadi lungo la fine della storia, qui possiamo rincontrarci [19]. Qualcosa — qualcosa che cercherò di nominare poi — è accaduto ad entrambi. Qualcosa ci accomuna [20], non ciò che ciascuno aveva sperato, ma ciò che è stato falsificato per entrambi. In questa comune terra di nessuno, in mezzo al deserto, a entrambi si pone e ci riguarda — per unirci? — la questione biblica della salvezza.

3.

La storia degli Ebrei sbarra la storia del genere umano

come una diga sbarra un fiume: per alzarne il livello

Leon Bloy

Dagli ebrei la salvezza

Ora velamento metafisico dell’essere e sconfitta del Dio biblico si riguardano indissolubilmente, si richiamano instancabilmente – ma non dicono ancora la stessa cosa — sono i due fuochi di un movimento ellittico di erramento, tra cosmo e storia, aletheia e Torah, abbandono e destino, mistica e escatologia [21]. È il movimento che scuote anche il pensiero heideggeriano, dove origina la forma oscillante e differente dell’essere, e gli imprime un andamento sempre circolare, pellegrino, viandante.

Ma Heidegger è ambiguo. Perché da una parte non esita a considerare la componente ebraica (biblica) della cultura e della storia occidentale responsabile, anche se non determinante, del destino storico a cui siamo consegnati. La pubblicazione dei Quaderni Neri mostra senza più possibili incertezze la posizione di Heidegger in merito, e anche se non si scosta da quanto era già emerso per tempo da diverse testimonianze gravi e autorevoli [22], colpisce duramente leggere proprio dalla mano di Heidegger stereotipi e pregiudizi consueti all’ideologia nazionalsocialista, che già risuonano ai nostri orecchi carichi di violenza e di odio.

Questa posizione “pubblica” — che in quanto politica Heidegger non ritenne di dover giustificare nel momento in cui veniva invece giudicata la sua personale condotta morale — tuttavia non fa che acuire e rendere evidente l’oscillazione del suo pensiero, nel quale invece proprio la natura storica dell’antisemitismo occidentale [23] agisce concretamente e lo dilania.

Dall’altra parte, infatti, altrettanto cruciale per Heidegger rimane il riferimento a quella salvezza, pienamente biblica e apocalittica, nel quale egli, lungo tutto il suo cammino di pensiero, non ha mai smesso di sperare e attendere un altro Dio. Non il dio astratto dei filosofi, non il dio tramontato di Nietzsche e nemmeno i remoti divini di Hölderlin, ma il Dio della salvezza.

Tuttavia la parola biblica è espunta dal suo pensiero, se non quando ricondotta e normalizzata all’interno della questione metafisica oppure avvolta nel discorso sul sacro poetico [24]. Pur ampliando e problematizzando proprio la categoria del divino filosoficamente intesa, nel pensiero di Heidegger la parola biblica tace. Certo, eco della cultura biblica e persino temi della cultura ebraica non sono assenti dal suo pensiero — e sono già stati in parte notati. Ma qui non si tratta di trovare delle assonanze, ma il punto di contatto, che è molto più profondo e più ampio. Ed è nell’antimodernità di Heidegger. Heidegger non è antimoderno nel senso reazionario del termine, e anche gli aspetti passatisti del suo pensiero vanno letti più profondamente e per questo il suo tradizionalismo non è mai sterile. Heidegger è antimoderno nella consapevolezza del limite storico della modernità, della sua forma intrinseca che come volontà di compimento della storia, è necessariamente oltrepassamento di se stessa. Heidegger comprende prima e più profondamente di ogni altro in che senso dopo la modernità sarebbe riaffiorato il passato inteso come eccedenza rispetto al progetto metafisico e come altro da pensare rispetto al suo fallimento storico.

Heidegger però non ha visto — non ha voluto o potuto vedere — la forma biblica di questo movimento del passato. Farlo — nel momento in cui Heidegger pensò — gli avrebbe impedito di attenersi ancora a quell’idea di filosofia come riparo, come luogo che pensa la storia più profondamente e anticipatamente, lo avrebbe violentemente e scopertamente gettato nell’esserci storico — forse addirittura dalla parte di coloro che la storia incessantemente trascina ai limiti, esilia in un tempo di sofferenza e mancanza, e Heidegger si duole costantemente ma in fondo è perfettamente a suo agio nella “assenza di mancanza”— perdendo quel piccolo prezioso vantaggio che egli credeva fermamente di avere guadagnato col suo pensiero — Essere e tempo.

Heidegger vive nella Germania delle stelle gialle. E l’accetta. E questa resa allo storico rimane anche quando, dopo il rettorato, si allontana dallo spazio pubblico, e perfino dopo la fine del nazionalsocialismo. È un evento che Heidegger ritiene di non poter revocare. Allora cerca un’altra strada, e addentrandosi nelle profondità del linguaggio, indietro nel tempo, attraverso etimologie che affondano nel passato, al riparo dell’evidenza del qui e ora entro la mediazione del laggiù e del prima, costruisce deliberatamente uno stilema fatto di successivi ostacoli e sviamenti, in cui solo dopo lunghi preamboli e tentennamenti, quando si sente finalmente al sicuro, prova a dire quello che crede davvero, e sono cose come

Nessun semplice agire cambierà la condizione del mondo, perché l’essere in quanto efficacia e azione rende ogni essente impenetrabile all’evento. Neppure la mostruosa sofferenza che trascorre sulla terra è in grado di suscitare immediatamente alcun cambiamento, perché è vissuta solo come un patire, cioè passivamente, quindi come condizione opposta all’azione, e perciò – come questa – entro lo stesso ambito essenziale della volontà di volontà. [25]

Allude — e tuttavia è abbacinante il suo non detto. Forse vorrebbe pronunciare parole pure come quelle del salmista

Cessati per noi i segni

Profeti non ce n’è più

Del barbaro fino a quando

l’obbrobrio durerà?

Mai cesserà l’oltraggio

Del nemico al tuo Nome?

Perché la mano tua si tira indietro?

Perché tieni reclusa

La tua destra nei tuoi arcani? [26]

o coraggiose come quelle di Yossl Rakover

Ti voglio dire chiaro e aperto che ora più che in qualsiasi tratto precedente del nostro infinito cammino di tormenti, noi torturati, disonorati, soffocati, noi sepolti vivi e bruciati vivi, noi oltraggiati, scherniti, derisi, noi massacrati a milioni, abbiamo diritto di sapere: Dove si trovano i confini della Tua pazienza? [27]

ma non riesce. Ha paura di tradirsi. Diviso tra salvezza e destino, egli decide di non scegliere. Decide di tacere.

Se ancora ci deve essere donata una storia, questa può essere solo la storia nascosta del grande silenzio nel quale il dominio dell’ultimo Dio aprirà di nuovo l’ente, e gli darà nuova forma. [28]

L’antisemitismo a cui ha conformato il suo pensiero lo consegna ad un vagare nell’indeciso, un attendere indefinito, rivolto all’estremo ritorno dell’altro inizio come unico exitus al destino storico dell’essere.

L’Occidente — heideggeriano — oscilla tra due fuochi, tra due punti, filosofia e Bibbia. Questa oscillazione imprime il carattere irresoluto di tensione e di infondatezza all’essere della storia occidentale — all’essere che in una continua oscillazione di rivelazione e velamento tiene insieme le due storie dell’Occidente. Più precisamente: l’essere heideggeriano è lo spazio storico condiviso e conteso tra due fondamenti: il logos greco e la Torah ebraica. La profonda oscillazione del pensiero che Heidegger avverte e asseconda, è in realtà l’eco di un dialogo, la ricostruzione a posteriori — ermeneutica — di un dialogo da cui uno dei dialoganti è stato cancellato — e quando Heidegger arriva a tentare la forma dialogica, mette in scena strani e improbabili personaggi, esotici e esoterici, maschere, perché il suo è un teatro d’ombre dove evitare appaia all’improvviso quello che in realtà è il più prossimo e pertinente dei personaggi in questione, l’ebreo.

Così il discorso heideggeriano rimane interno a uno dei due fuochi. Un pregiudizio — antisemita — lo indirizza a una ricostruzione incompleta di tale movimento, in cui una volontà stessa dell’essere, una volontà interiore e tuttavia impersonale all’essere stesso — il destino — funge da primo immobile. È la destinazione implicita al discorso heideggeriano dell’essere.

L’antisemitismo heideggeriano ci rivela dunque la decisione occidentale di essere già fuori dalla questione della salvezza biblica come l’illusione della possibilità di un altro inizio — exitus, esito della storia da raggiungere attraverso quella catarsi ermeneutica che inizia l’Occidente e lo istituisce come lotta — agon — contro sé stesso e contro ciò che è altro da sé: ecco la ricostruzione a-semita che Heidegger compie della storia dell’essere occidentale, che forse a null’altro assomiglia tanto quanto al progetto di cancellazione del popolo biblico — ebraico — dalla storia. In questo senso l’antisemitismo sta alla radice d’ogni lotta politica poiché archetipo della trascrizione della lotta teologica sul piano storico.

Ma

L’uomo di oggi non conosce un inizio – la storia gli scroscia addosso a partire dal tempo cosmico privo di storia. E non conosce una fine – la storia lo consuma e incenerisce in un tempo cosmico ugualmente privo di storia. E che razza d’episodio violento e folle è diventato questo star qui tramezzo! L’uomo non conosce più un’origine e una mèta perché non vuole più conoscere il centro al quale lui stesso dovrebbe concedersi, per conoscerlo. Solo a partire dal carattere di presente della rivelazione la creazione e la redenzione sono vere. L’uomo d’oggi s’oppone alla Scrittura perché non è in grado di tener testa alla rivelazione. Tenere testa alla rivelazione significa sostenere la pienezza di decisione dell’istante, significa rispondere all’istante: esserne responsabile. L’uomo d’oggi s’oppone alla Scrittura perché non accetta più la responsabilità. Crede di essere assai ardito, ma in realtà evita accuratamente l’unico vero osare, quello della responsabilità. [29]

Una salvezza senza responsabilità è una salvezza senza redenzione — questa è l’illusione dell’antisemitismo dell’altro inizio. È la dura parola della storia della salvezza che si tramuta nell’illusione di una salvezza dalla nostra storia. Per questo ora è necessario domandarsi: è un’illusione che ci riguarda? Credere che la questione biblica della salvezza sia tramontata o debba tramontare sul “nostro tempo”, è diverso oppure rimane lungo la traiettoria illusoria dell’exitus dalla storia, all’interno del cono d’ombra del pensiero heideggeriano? Ciò che importa qui non è aggiornare la bibliografia heideggeriana o la genealogia accademica dei suoi epigoni. Il problema non è il pensiero di Heidegger, ma ciò che Heidegger pensa e ciò che Heidegger patisce nel suo pensare. Aver ricorso in circostanze pubbliche e politiche al più greve pregiudizio antisemita, senza però avere avuto la forza di confrontarsi con il portato più profondo e storico della parola biblica, questo credo sia il tratto più deludente, e quello di maggiore responsabilità di Heidegger. Ma senza comprendere a mia volta — a nostra volta — la questione ebraica della salvezza anche il nostro biasimo si limiterebbe a ben poca cosa — certamente non ci consentirebbe di scavare in ciò che rimane da pensare in Heidegger, fino forse a rimanere nella sua contraddizione a nostra volta invischiati.

La centralità della questione ebraica nasce dall’ebraismo come orizzonte originario della storia — occidentale. La nostra appartenenza a questa storia è sofferta, rifiutata, incompresa perché essa è la storia di una non salvezza, di un esodo senza fine — finché si rovescia nel segno della croce dando inizio alla storia dell’iniquità, la storia politica delle nostre mille utopie egualitarie soffocate nel sangue, delle mille figure di giustizia mondana sfigurate dal potere, la storia economica e sociale di mille miti di progresso e di liberazione divenuti miseria e alienazione.

È la pagina più intima della nostra storia, e se decidiamo di soffermarci per leggerla e comprenderla, affiora la sua ricchezza. Non si tratta soltanto di riconoscere un debito, una maternità. Si tratta di capire come la questione ebraica sia radice ancora viva della contraddizione del progetto moderno e destino ancora fecondo della nostra speranza di edificazione [30] di una terra ospitale.

È la viva duplicità della salvezza ebraica — che rimane inesaurita, tutta ancora da pensare — come duplicità di sradicamento e radice, disseminazione e popolo, libertà e fedeltà, che presto diviene la duplicità della storia occidentale, dove l’ebraismo rimane sia come radice sepolta, seme, sia come esito atteso, promessa messianica. In mezzo al deserto corre segreto il cammino della fedeltà, il tentativo di ricomporre la duplicità dello sradicamento dell’uomo sulla terra nell’indiviso essere-con-Dio.

L’antisemitismo nasce dentro questa duplicità, ma come scelta di abbandono verso l’astratta neutralità anziché fedele ricerca dell’indiviso essere-con-Dio. L’antisemitismo è alla radice dell’occidente perché l’occidente si apre dentro la dimensione duplice dell’ebraismo, e l’antisemitismo è il rifiuto degli elementi unici e imprescindibili di questa vitalità. La radice dell’antisemitismo è, dentro la sofferenza — l’agonia — esistenziale ma anche storica e politica della contraddizione, la pretesa di astrarre e purificare, espellere e rifiutare l’elemento di scandalo e di contraddizione — l’illusione dell’altro inizio.

Ma come il destino del popolo ebraico è indistinguibile dal nostro, così rimane sempre aperta la possibilità, il cammino che esso percorre, precedendoci [31], in mezzo a questo paesaggio, a questa terra perennemente distrutta e rinnovata, annichilita e riedificata, al confine col deserto.

L’intimo destino del mondo dipende dall’agire di chi agisce in una misura che nessuno è in grado di valutare. La concezione fondamentale dell’ebraismo è la concezione del valore assoluto dell’azione in quanto decisione. [32]

Ecco la piccola porta benjaminiana, da cui ad ogni istante potrebbe entrare il Messia [33]. Ecco la nostra questione ebraica, la questione della salvezza che viene dagli ebrei, cioè della salvezza biblica nel tempo apocalittico della sua falsificazione. Ecco come, in quest’ultimo tratto comune della nostra diaspora, sembra brillare più forte la stella della redenzione.

4.

Tutti i nostri atti si iscrivono nel grande Libro della creazione:

questa è l’essenza stessa di questa nobile tradizione che è l’ebraismo, e io te l’affido

Elie Wiesel

Il testamento di un poeta ebreo assassinato

Quando Heidegger parla di altro inizio, allora, sta indicando proprio ciò che vorrebbe tacere. Perché se l’altro inizio è altro, lo è esattamente rispetto a quello che ora si astrae, si rivela illusorio, puramente geometrico, ovvero il superamento del progetto metafisico. Guardando in retrospettiva questa eclissi, dove un inizio surrettizio nasconde l’altro, qui nasce la tensione ellittica del pensiero heideggeriano, che lo attraversa e lo scuote, e soprattutto la contraddizione per cui Heidegger, nel tentativo di pensare l’oltrepassamento dell’esito della storia metafisica, da una parte è ancora guidato dalla stella della salvezza (biblica), per quanto oscurata, ma al tempo stesso rifiuta di approdare proprio là dove la storia metafisica prosciuga, e la stella della salvezza indica, nel deserto dell’alleanza. In questo momento di stallo, ripensato mille volte, il pensiero di Heidegger si ferma, in attesa, in abbandono, dichiara interrotti e senza esito tutti i sentieri, e ammutolisce, eppure come mai prima d’ora, il suo diviene pensiero orientato verso ciò che precede la storia dell’essere e ora rimane da pensare.

Forse, allora, la vasta indignazione e le accese polemiche nate dalla pubblicazione dei Quaderni Neri forse ci hanno sin qui intralciato nell’vedere che, ancora una volta e nonostante tutte le contraddizioni emerse, la forza e la portata del pensiero di Heidegger ci stanno conducendo a porre la questione ebraica in termini affatto diversi, ovvero a porre la nostra questione ebraica come domanda sul rapporto tra storia dell’epoca metafisica e storia biblica. In particolare, l’affermazione contenuta nei Quaderni Neri sull’autoannullamento del popolo ebraico, è sembrata a tutti noi incommentabile se non come cartina di tornasole e punto di non ritorno nella disamina dei tratti e della portata dell’antisemitismo del pensiero heideggeriano. Tuttavia l’individuazione del pensiero dell’altro inizio come luogo del rapporto tanto profondamente conflittuale e ambiguo tra quelle due storie, credo consenta ora di tornare a fissare le gravi parole heideggeriane, per scorgere ancora qualcos’altro al fondo.

I Quaderni Neri attraversano l’intero arco temporale delle persecuzioni perpetrate dal regime nazista verso gli ebrei tedeschi e successivamente dell’Europa occupata. Ciò che sta accadendo in quel momento e ciò di cui Heidegger parla è la Shoà. E di questo noi tutti stiamo parlando, consapevoli o inconsapevoli che tale evento abbia irrevocabilmente segnato, sfigurato la nostra storia ma al tempo stesso quella del popolo ebraico. Questo è l’evento che, nella sommaria e incerta ricostruzione delle pagine precedenti, falsificava definitivamente entrambe, ponendole però per questo una dinnanzi all’altra. Ma come e in quale luogo?

Torniamo a porre la domanda, adesso in questi termini: esiste una relazione tra Shoà come evento della civiltà occidentale e Shoà come evento del popolo ebraico? Esiste una relazione tra la “macchina dello sterminio” e le sue vittime designate? O, al contrario, dobbiamo negare nella Shoà una relazione tra antisemitismo e popolo ebraico? Per tanti tale relazione — se non in senso contingente o storicistico [34] — è impossibile, e per tale ragione è intollerabile il passaggio dei Quaderni Neri in cui Heidegger individua il supposto ruolo del popolo ebraico nella macchinazione mondiale come concausa della persecuzione che lo ha colpito. Tale risposta, come ho scritto, è esteriormente assimilabile alla greve diceria del suo tempo, e intrinsecamente condizionata dal vincolo antisemita del pensiero dell’altro inizio. Tuttavia la risposta è secondaria. Cruciale invece è in che termini Heidegger finalmente ponga la questione ebraica in relazione all’essenza del nostro tempo. E il piano su cui egli pone tale relazione – il piano della macchinazione — è, a mio avviso, corretto.

Bisogna qui dare alla parola macchinazione tutto lo spessore e il significato interno al pensiero di Heidegger. Per usare le parole di Gunter Anders, ebreo e pensatore heideggeriano non epigonale — ed ecco dove siamo costretti a recuperare improvvisamente tutto il suo vocabolario e cercare, evitando ogni vuoto heideggerismo, di riprendere la via inaggirabile del pensiero del “solo grande pensatore del nostro tempo” — dal punto di vista della storia occidentale la Shoà è, allora, la forma mostruosa del nostro tempo [35], ovvero la possibilità del mostruoso — dello smisurato che si fa totalità — propria del nostro tempo.

Ma la possibilità, lo abbiamo già detto, si dà sempre come reale e mai come ipotetica, si dà per accadere, e la possibilità di non accadere è essa stessa un’altra possibilità. In questo è insito il pericolo che la Shoà sia incomparabile eppure ripetibile, perché ancora aperta e non alterata è la possibilità che l’ha realizzata.

Cruciale e doveroso, dunque, comprendere la Shoà come evento della storia occidentale e allo stesso tempo come evento della storia ebraica. E preziosa e unica è, ad oggi, l’indicazione heideggeriana: se la nostra è l’epoca della mostruosa macchinazione, del pensiero calcolante che nella sua smisuratezza e totalità sta ridefinendo il mondo come ambiente di un unico processo, ed ogni cosa, compreso l’essere umano, come cosa da impiegare nel processo, allora per trovare la radice della designazione delle vittime della macchina dello sterminio — l’essenza di ciò che nella storia metafisica della macchinazione è sempre stato e ancora sarà esperito come ostile — dobbiamo cercare il seme dell’estraneità alla macchinazione totalizzante.

Ma come può essere detta in definitiva e allo stesso tempo la Shoà come evento della storia occidentale e insieme come evento della storia ebraica? Anders dice: lo sterminio degli inutilizzabili — ossia coloro che sono eliminati «come uomini», proprio perché cercano di continuare a vivere «da uomini» [36].

“Gli inutilizzabili” — così dice Anders — e qui si arresta, rimanendo in un qualche modo nel cono d’ombra del pensiero heideggeriano e riaffermando tale designazione come atto di una unilaterale e incondizionata volontà (dell’Essere). Io credo invece che tale designazione non sia unilaterale e incondizionata ma sia un rifiuto, il rifiuto di qualcosa che sta dall’altra parte e ci riguarda, ci interpella. Qualcosa? Ma cosa significa? Che cosa significa essere ebreo in quanto “inutilizzabile”?

Tale domanda, che si pone, ai miei occhi, in termini dirimenti solo nell’orizzonte dei pensiero heideggeriano, è l’esito a cui la questione dell’antisemitismo dell’altro inizio, pur contraddittoriamente e elusivamente, ci ha permesso di giungere.

Come se il destino ebraico rappresentasse una spaccatura nel guscio dell’essere imperturbabile e un’allertata presenza in seno ad un’insonnia nella quale l’inumano non è più ricoperto e nascosto da necessità politiche da esso costruite e non è più scusato dalla loro universalità. Momento profetico della ragione umana nel quale ogni uomo e tutto l’uomo [37] finiscono per ritrovarsi, il giudaismo non starebbe semplicemente a significare una nazionalità, specie di un genere e contingenza della Storia. Rottura della realtà naturale e della necessità storica incessantemente ricostruite, e, per ciò, Rivelazione sempre dimenticata. Essa si inscrive, si fa Bibbia, ma anche rivelazione ininterrotta. Si produce come Israele: destino di un popolo travolto e che travolge. [38]

Ciò che nell’essere ebreo riguarda ogni uomo prescinde da una condizione oggettiva, prescinde da religione, lingua, discendenza… — ed è tuttavia un legame fattuale, storico, con una religione, una lingua, una tradizione, un popolo. Ma bisogna accettarlo. Essere ebreo è sempre — e per ciascuno — essere pronto a essere ebreo. Essere pronto ad accettare un legame di responsabilità, di reciprocità, di commisurazione tra me e un altro da me. Se l’epoca della macchinazione è l’epoca in cui il sentimento morale [39] — il sentimento della responsabilità, reciprocità, commisurazione — è atrofizzato dallo smisurato e totalizzante essere-per-la-macchina del mondo — lo sguardo anonimo dell’Essere [40] — l’essenza dell’ebraismo è il sentimento morale dell’essere pronto per la responsabilità, reciprocità, commisurazione dell’umano. È la radice e la fonte dell’inutilizzabile — ciò che impedisce all’uomo di annullarsi nella volontà totalizzante dell’essere metafisico. Il principio dell’ebraismo come resistenza alla macchinazione totalizzante è nel comandamento della legge che impone all’ebreo di vivere da uomo. È la grande impresa [41] dell’ebraismo, la condizione — umana ed estatica — di relazione personale con Dio, lo stare di fronte a Lui in ascolto della sua domanda e l’agire poi nel mondo — la storia — in risposta alla sua domanda.

Triste privilegio essere eletti per percepire, nella semplicità di una sensazione, l’annientamento di un mondo e, nell’eterno ritorno della questione ebraica, il ritorno di questioni metafisiche. [42]

[1] L. Strauss, Gerusalemme e Atene. Studi sul pensiero politico dell’Occidente, tradd. Vari, Einaudi, Torino 1998, p. 359.

[2] «Paolo, a cui io mi rivolgo nelle svolte epocali, distingueva, anche per il “politico”, tra un dentro e un fuori. Senza questa distinzione siamo abbandonati alla mercé dei troni e dei poteri costituiti, che in un cosmo “monistico” non conoscono un aldilà. La delimitazione tra spirituale e mondano può risultare controversa, e va tracciata ogni volta di nuovo (un’attività perpetua di teologia politica), ma se questa separazione non ha luogo, viene a mancare il respiro (occidentale)» (J. Taubes, In divergente accordo. Scritti su Carl Schmitt, a cura di Eelettra Stimilli, Quodlibet, Macerata 1996, p. 52).

[3] Cfr. per es. M. Heidegger, Saggi e discorsi, a cura di G. Vattimo, Mursia, Milano 1976, p. 64.

[4] Cfr. K. Barth, L’Epistola ai Romani, a cura di G. Miegge, Feltrinelli, Milano 1962, p. 67.

[5] Cfr. un libro italiano di incompresa densità teoretica e estetica, Dialoghi con Leucò di Cesare Pavese, Einaudi, Torino, 1947, di cui per es. La belva, p. 38 e sgg.

[6] S. Quinzio, La fede sepolta, Adelphi, Milano, 1978, p. 174.

[7] E. Wiesel, L’ebreo errante, trad. it. di D. Vogelmann, Giuntina, Firenze 1991, p. 145.

[8] S. Quinzio, La sconfitta di Dio, Adelphi, Milano 1965, p. 65.

[9] Cfr. per es. M. Buber, Rinascimento ebraico. Scritti sull’ebraismo e sul sionismo (1899-1923), a cura di Andreina Lavagetto, Mondadori, Milano 2013, p. 183.

[10] G. Agamben, Infanzia e storia. Distruzione dell’esperienza e origine della storia, Einaudi, Torino 1978, p. 138.

[11] Cfr. J. Taubes, La teologia politica di san Paolo, trad. it. di Petra Dal Santo, Adelphi, Milano 1997, p. 169 sgg.

[12] I. Ilich, I fiumi a nord del futuro, a cura di D. Cayley, Quodlibet, Macerata 2009, p. 171.

[13] Eb 6, 4-6.

[14] S. Quinzio, Un commento alla Bibbia, Adelphi, Milano 2008, p.732 e sgg.

[15] C. Schmitt, Il nomos della terra, a cura di F. Volpi, trad. it. di E. Castrucci, Adelphi, Milano, 1991, p. 43 sgg.

[16] Sal 62, 12, in I Salmi, a cura di Guido Ceronetti, Einaudi, Torino 1994.

[17] Mt 5, 17-18.

[18] Cfr. le parole di Lévinas sulla “Passione d’Israele”, in L’aldilà del versetto, Guida, Napoli 1986, p. 74.

[19] P. Celan, “Conversazione nella montagna”, in Id., La verità della poesia. “Il meridiano” e altre prose, a cura di G. Bevilacqua, Einaudi, Torino 1993, pp. 42-43.

[20] Cfr. H.U. Von Balthasar, Fede e pensiero, Tomo 1. Dialogo solitario. Martin Buber e il cristianesimo, trad. it. di F. Baroncini, Jaca Book, Milano 2006, pp. 93-110.

[21] «Oggi, con il disfacimento della cristianità, le due vie escatologica e mistica si aprono la prima verso l’impegno storico mondano, totalmente laico e profano, che innalza i vessilli ormai slabbrati della rivoluzione sociale, della scienza e della tecnica; la seconda verso l’abbandono della storia per l’immersione nell’armonia cosmica» (S. Quinzio, La fede sepolta, cit., p. 173).

[22] K. Jaspers, Notizien zu Martin Heidegger, a cura di H. Saner, Piper, Munchen 1978, pp. 17-21. Una lettura corretta, a mio avviso, dei Quaderni Neri sta in equilibrio tra due considerazioni. Da una parte, i Quaderni Neri certo non stravolgono la fisionomia del pensiero heideggeriano. I frammenti che li compongono non sono nemmeno riordinati attorno a snodi teoretici, come invece accade nei Contributi alla filosofia. Sono un zibaldone, preziosissimo per chi già conosca e sia avvezzo al discorso heideggeriano, ma altrimenti quasi inutile. Il vasto clamore suscitato da alcuni passi è inevitabile, ma un giudizio sul loro significato non può che essere verificato altrove, nel raffronto con ben altri luoghi della sua opera. D’altra parte, la fisionomia complessiva del pensiero heideggeriano non può ormai prescindere anche da questi passaggi. Essi gettano una luce ultimativa e rivelano qualcosa di essenziale, seppure particolare, rispetto una porzione ampia di ciò che Heidegger aveva scritto nelle opere maggiori. In definitiva, se la loro comprensione non può essere isolata dal resto, tutto il resto non può ormai prescindere da questi.

[23] Cfr. C. Schmitt, Ex captivitate salus, trad. it. di F. Mercadante, Adelphi, Milano 1987, p. 19.

[24] Cfr. per es. M. Heidegger, In cammino verso il linguaggio, a cura di A. Caracciolo, Mursia, Milano 1973, p. 39 sgg., e p. 65.

[25] M. Heidegger, Saggi e discorsi, cit., p. 65.

[26] Sal 74, 9-11, in I salmi, a cura di G. Ceronetti, Einaudi, Torino 1994.

[27] Z. Kolitz, Yossl Rakover si rivolge a Dio, trad. it. di Anna Linda Callow e Rosella Carpinella Guarneri, Adelphi, Milano 1997, p. 24.

[28] M. Heidegger, Contributi alla filosofia (Dall’evento), a cura di F. Volpi, Adelphi, Milano 2007, p. 62.

[29] M. Buber, Umanesimo ebraico, a cura di F. Ferrari, Il Melangolo, Genova 2015, pp. 19-20.

[30] «Dopo essersi congedato dalla gente di Fontana dei Giardini, Isacco andò un poco a spasso in fondo al villaggio, meditando su tutto quel che aveva visto e udito. Tutto gli pareva una reminiscenza. Come mai? In fondo, a ben pensarci, dal giorno in cui era stata posata la prima pietra di questo villaggio di lavoratori, lui non era mai stato qui. Gli tornò allora in mente la storia di quel suo antenato, Rabbi Yudel il Pio, che una volta, mentre andava in giro a raccogliere denaro per la dote di una sposa, era capitato in un villaggio e aveva trascorso il Sabato presso uno dei trentasei giusti nascosti sui quali si regge il mondo. Isacco prese a riflettere sulle cose che si raccontavano di quel giusto “clandestino”. Costui scavava il fango per le figlie d’Israele, per le fondamenta delle loro case, e lo faceva per onorare il Sabato; di Sabato parlava in lingua santa, e non chiamava “casa” il luogo in cui abitava, perché nel mondo della menzogna non è la casa. Pensando a queste cose, Isacco sorrise fra sé e sé e si disse: io, Isacco, pronipote di Rabbi Yudel il Pio, questo giorno feriale non l’ho trascorso con un giusto nascosto, bensì con tanti giusti nascosti su cui si regge il mondo interno, che persino nei giorni ferali parlano in lingua santa, e scavano fosse di letame per fertilizzare il suolo della Terra d’Israele. Quanto alle loro dimore, quando una casa è fatta dalle mani di chi la abita, può certamente chiamarsi tale» (S.Y. Agnon, Appena ieri, trad. it. di Elena Loewenthal, Einaudi, Torino 2010, p. 215).

[31] Persino oltre la storia ci ha preceduto. Proprio questo è l’unicum della Shoà che non si può assimilare a un altro fatto storico, la sua indicibilità, il silenzio che lo avvolge perché è l’uscita dalla “nostra storia” del popolo che l’ha inaugurata. Non è nella violenza patita che essa è differente da qualsiasi altro massacro ma nel fatto che in essa una violenza senza più circostanze e contingenze, fatta solo di storia, è stata rivolta al popolo ebraico, al popolo che ha inaugurato la prospettiva della salvezza nella nostra storia. E davanti a questo evento, che la loro e nostra storia della salvezza rivelasse il suo esito di negazione, il popolo ebraico, e noi con lui, è ammutolito. «Il silenzio. Era lo stesso silenzio il giorno della partenza, nel cortile della grande sinagoga che serviva da punto di concentramento. Folli di rabbia, i gendarmi, la piuma sul cappello, correvano in tutte le direzioni, urlavano e colpivano uomini, donne, bambini, non tanto per fare loro del male ma per rompere il loro mutismo. Ma la folla taceva. Non un grido, non un gemito. Ferito alla testa, un vecchio si alzava, l’aria smarrita. Il volto insanguinato, una donna marciava senza rallentare il passo. La città non aveva mai conosciuto un tale silenzio. Non un sospiro, non un lamento. Neanche i bambini piangevano. Il silenzio perfetto dell’ultimo atto. Gli ebrei uscivano di scena. Per sempre». (E. Wiesel, L’ebreo errante, trad. it. di D. Vogelmann, Giuntina, Firenze 1991, p. 128)

[32] M. Buber, Rinascimento ebraico, cit., p. 167.

[33] W. Benjamin, “Frammento teologico-politico”, in Id., Il concetto di critica nel romanticismo tedesco. Scritti 1919-1922, a cura di G. Agamben, Einaudi, Torino 1982, pp. 171-172.

[34] Alla Sartre o alla Arendt per intenderci.

[35] Cfr. G. Anders, Noi figli di Eichmann, trad. it, di A.G. Saluzzi, Giuntina, Firenze 1995, pp. 24-28.

[36] Ivi, pp. 60-61.

[37] Corsivo mio.

[38] E. Lévinas, L’al di là del versetto, cit., p.72.

[39] G. Andres, Op. cit., p. 34.

[40] E. Lévinas, Difficile libertà, a cura di S. Facioni, Jaca Book, Milano 2004, p. 349.

[41] M. Buber, Il messaggio del chassidismo, a cura di F. Ferrari, Giuntina, Firenze 2012, p. 29.

[42] E. Lévinas, Difficile libertà, cit., p. 350.

Guido Cavalli (Parma, 1974). Scrittore e poeta. È coautore dei romanzi e racconti di Errico Malò. Del 2005 la raccolta di versi Piccolo canzoniere selvatico (Manni Editori). Di recente pubblicazione la raccolta Nel Catsagneto, Diabasis, Parma 2015. Collabora con la rivista di cultura filosofica Kasparhauser.

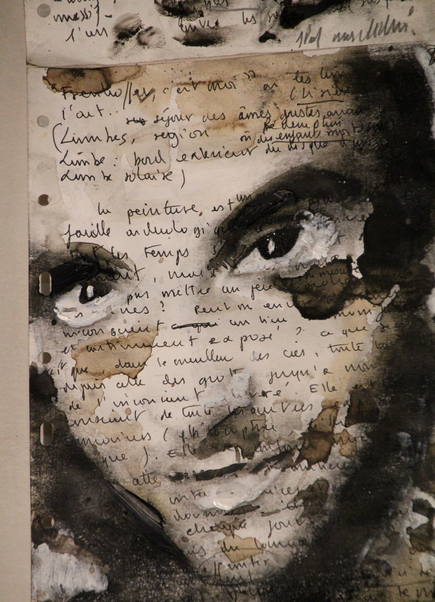

Jean Paul Marcheschi, Portrait, 2013

|

|